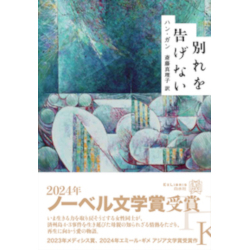

別れを告げない【ハン・ガン】

別れを告げない

| 書籍名 | 別れを告げない |

|---|---|

| 著者名 | ハン・ガン |

| 出版社 | 白水社(324p) |

| 発刊日 | 2024.04.10 |

| 希望小売価格 | 2,750円 |

| 書評日 | 2025.02.18 |

『別れを告げない』は昨年、ノーベル文学賞を受賞した韓国の作家、ハン・ガンが2021年に発表した小説。冒頭から最後まで、その底に流れているふたつの印象的なもの──ひとつは感覚で、もうひとつはイメージ──がある。

そのひとつは痛みの感覚。主人公のキョンハ(私)が、友人のインソンに呼ばれ彼女が入院している病院を訪れる。インソンは写真家でドキュメンタリー映画の監督でもあり、物書きのキョンハと一緒に仕事していたが、その後、母を介護するため故郷の済州島に戻り、今はその家を工房にして家具をつくっている。彼女は誤って電動のこぎりで指を二本、切り落してしまったのだ。切断された指を手術して縫いつけ、その指が死んでしまわないよう、二十四時間、三分に一度、縫った箇所に看病人が針を突き刺す作業を繰り返している。

「縫合跡にかさぶたができたらだめなんだって。ずっと血が出つづけて、私が痛みを感じるようでないといけないの。じゃないと、切れた神経の上の方が死んじゃうから」

生きるために、痛みを感じつづけなければならない。それが三週間つづくというインソンの指は腫れ、声帯を震わせても痛いので、囁くようにキョンハに語りかける。

やがて、二人がどんな生き方をし、どんな関係にあるのかが読者にも分かってくる。「いくつかの個人的な別れ」を経験したキョンハ(私)は、宛先のない遺書を書くまで追い詰められたが、ある夏の日の日差しに「人の生きる世というもの」を感ずる。「人生と和解してはいなかったが、再び生きねばならなかった」。一方、インソンは青春時代、「この世に母さんと私の二人きり」と感じていたその母に耐えがたい憎しみを感じ、家出してソウルへ逃げたことがある。その後、認知症で娘を認識できない母を看取ったインソンは、母がどんな辛い経験を生きのびてきたのかを知る。

キョンハもインソンも、心に大きな痛みを抱えている。小説の冒頭、インソンが指に突き刺さる針に感じる物理的な痛みと血は、その後明らかになるキョンハ(私)やインソン、その母が心に抱えて生きてきたさらに大きな痛みと血の比喩になっている。

もうひとつ印象的なのは雪のイメージ。ソウルでも済州島でも絶えず雪が降っている。そのさまざまな風景のショットがなんとも美しく、心に残る。例えばキョンハがインソンに頼まれ、工房で飼っている鳥を助けるため海岸道路を走るバスに乗っているときも降っている。

「最初は鳥だと思った。白い羽を持つ何万羽もの鳥たちが、水平線にぴったり添って飛んでいると。/だが鳥ではない。遠い沖の海上で強風が雪雲をいっとき散らし、そのすき間に差し込む日光で雪片たちが光っているのだ。水面に反射した日光がそこで倍になり、白い鳥たちの群れが輝く帯となって海上にたなびいているような錯視を呼び起こしたのだ」

鳥もまたこの小説で、痛みの感覚や雪と並んで重要な役割を持たされているのだが、キョンハ(私)が工房に着き、死んでいた鳥を埋葬し、工房でひとりだけの夜を過ごす間にも、雪は降りつづいている。雪に埋もれた工房の閉ざされた空間で一夜を過ごすキョンハが、幻であるらしいインソンと対話するこの物語の後半は、雪に閉ざされたという設定によって、また語りや会話を中心に物語が進行するというスタイルによって、過酷な歴史を主題としながらまるで民話でもあるかのような柔らかな空気をまとうことになった。

雪はまた、インソンにとって母の記憶とも密接につながっている。「こんなふうに雪が降ると思い出すの。その学校のグラウンドを夕方までさまよった女の子のことを」。

夜の工房でひとりすごすキョンハ(私)の前に、都会の病院で絶えず痛みを感じているはずのインソンが現れ、私と会話を交わす。語られるのは「学校のグラウンドをさまよった女の子」、インソンの母親が体験したことだ。

「母さんが小さいとき、軍と警察が村の人を皆殺しにしたんだけど、そのとき……母さんと十七歳だった伯母さんだけが、海の近くの親戚の家にお使いに行って泊まっていたので助かったと、母さんは言ってた。翌日、姉妹二人は知らせを聞いて村に戻って、午後じゅうずっと国民学校のグラウンドをさまよい歩いたんだって。両親と兄さんと、八歳だった妹の死体を探してね。あちこちに折り重なって倒れた人たちを確認していくんだけど、どの顔にも昨日降った雪がうっすら積もったまま凍っていて。雪のせいで顔の見分けがつかなくて、伯母さんが、まさか素手ではできないからハンカチで一人一人の顔を拭いて確認していったんだって。伯母さんが、私が拭くからあんたがよう見てねと言ったそうよ。妹には死に顔を触らせたくなかったからでしょうけど、よく見なさいというその言葉が異様に怖くて、母さんは伯母さんの袖をつかんでぎゅっと目をつぶり、ぶら下がるようにして歩いたんだって」

ここで語られているのは「済州島4・3事件」と呼ばれるものだ。訳者・斎藤真理子による行き届いた解説がつけられている。それによれば、第二次大戦後、38度線を境に米ソが朝鮮半島を分割占領したため統一した独立国家をつくる夢は破れ、南(現在の韓国)では国連監視下で単独選挙が実施されることになった。それに反対する勢力が各地で反対運動を起こしたが、済州島では1948年4月3日、数百人が武装蜂起した。それに対する軍と右翼団体の報復はすさまじく、島中央にそびえる漢挐(ハルラ)山に立てこもった武装勢力を孤立させるため戒厳令を敷いて山裾の村々を焼き払い、大量虐殺が行われた。犠牲者は島人口の九分の一に当たる2万5000人から3万人と言われる。女性や高齢者など生き残った人びとは海岸へ強制移住させられた。

この「事件」は南北双方の国家から長いこと無視され、隠蔽されてきた。真相究明が始まったのは1987年に韓国の民主化が始まってからだという。日本には済州島出身の多くの在日韓国・朝鮮人がいる。虐殺から逃れて日本へ密航してきた人も多い。だから日本でもこのことはある程度知られている。両親が済州島出身の作家、金石範が「4・3事件」を主題にした日本語の小説『火山島』全7巻は、その代表だろう。

斎藤によると、韓国でのこの「事件」の歴史的位置づけは今でも微妙な部分があるらしい。というのは、これが南だけの単独選挙に反対する蜂起だったから。南北統一選挙を求め単独選挙に反対するということは、それによって成立した「大韓民国の存立基盤そのものに抵触する」ことになる。だから、そうした位置づけはひとまず措いて、「『受難と和解』という視点に立って真相究明や名誉回復が進んできた」のだという。

『別れを告げない』は、そんな歴史的背景のなかで書かれた「生々しく現在的なテーマ」(斎藤)をもった小説だ。もっともそのあたりの機微は、僕たちのような外国人読者には頭で理解はできても肌身で感ずることはできない。でも、この小説はそのような文脈を知らなくても、すっとこちらの心に染み入ってくる。それは、この小説がリアリズムというより、まるで民話を読むような、どこか夢幻的な雰囲気をたたえていることとも関係しているのではないか。

それはまた、1970年生まれのハン・ガンのような若い世代が、自分が生まれる前に起きた歴史的事件をどのように描き、さらに若い世代の読者に伝えていくか、ということともかかわっているかもしれない。著者自身はこの小説について「愛の小説」だとインタビューに答えているようだが、ふたりの女性、そのひとりは母の記憶を背負った女性たちのシスターフッドの物語であることで、過去の歴史ではなく現在の物語になっているように思う。

原文には、韓国の標準語と異なる済州語がたくさん出てくるらしい。訳すに当たって斎藤は、まず済州語が使われている箇所を沖縄語に置き換え、そこから訳文をつくって「日本の特定の地域に属さない語りの文体」を試みたという。それはうまくいって、読みやすく、しかも、私も二度ほど行ったことがある済州島のおばさん、おばあさんはこんな感じで話していたな、と感じられるリズムになっている。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.